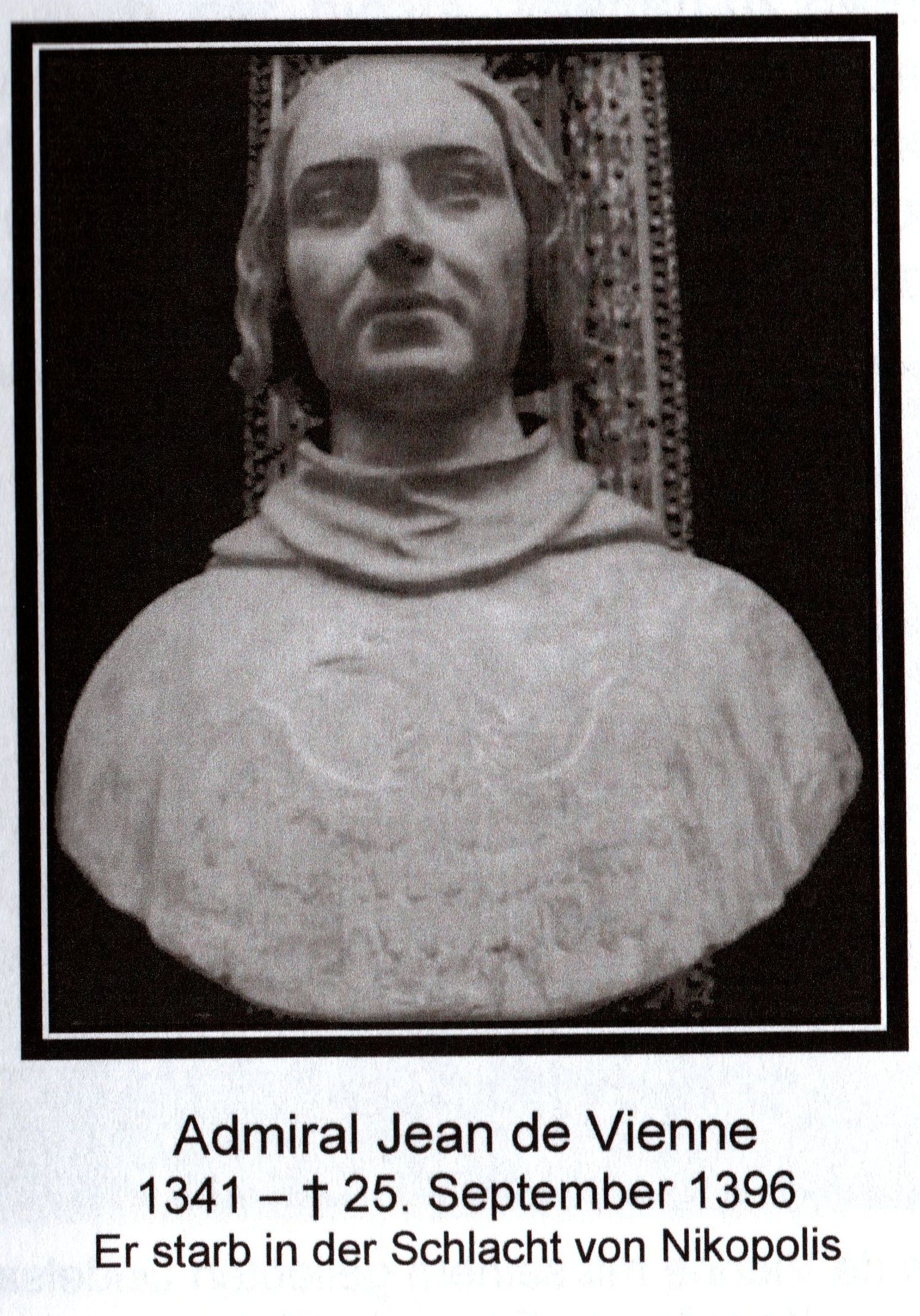

26 (ou 28) septembre 1396 :

Mort au combat du

grand Amiral de France Jean de Vienne

Seigneur de Roulans !

>

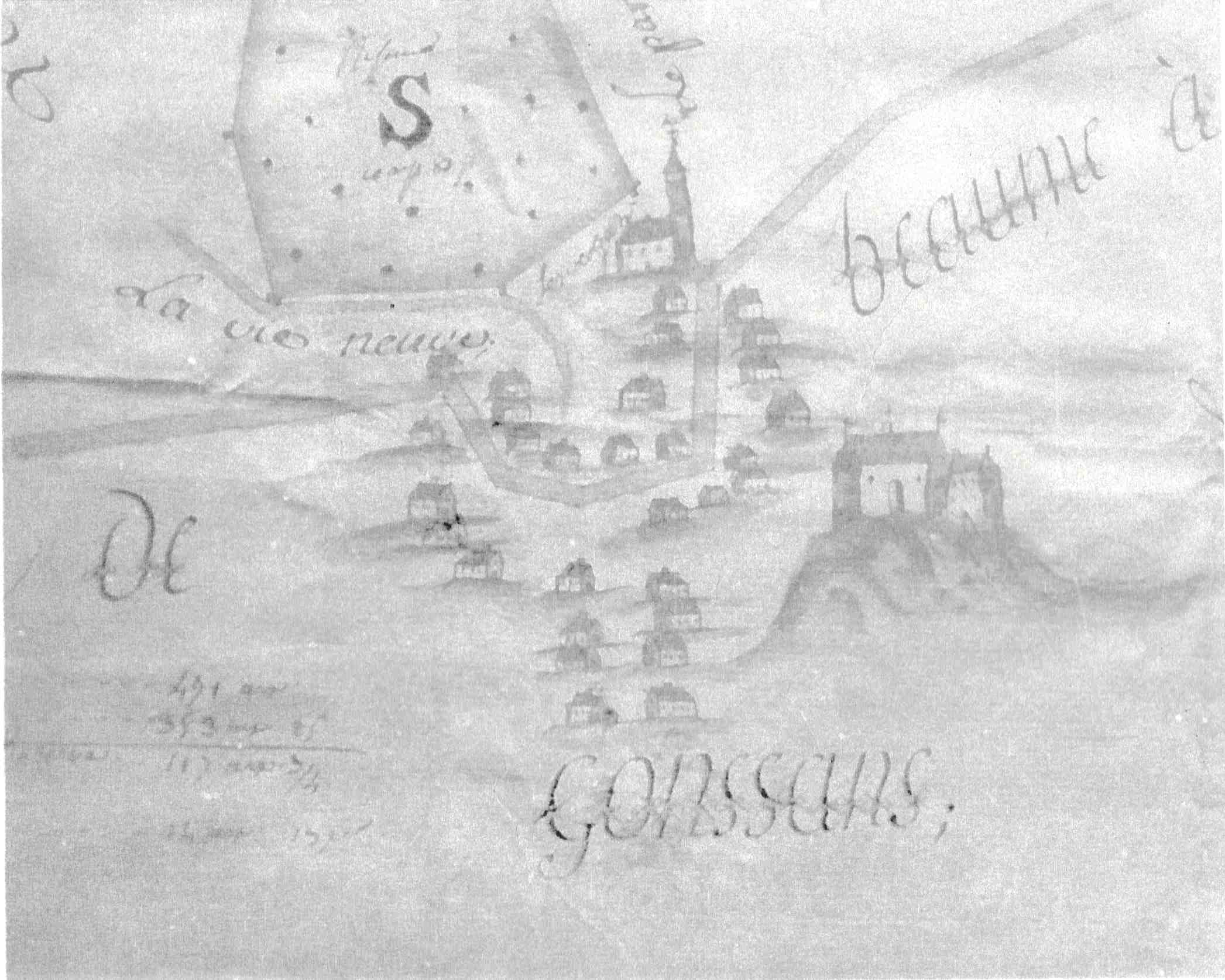

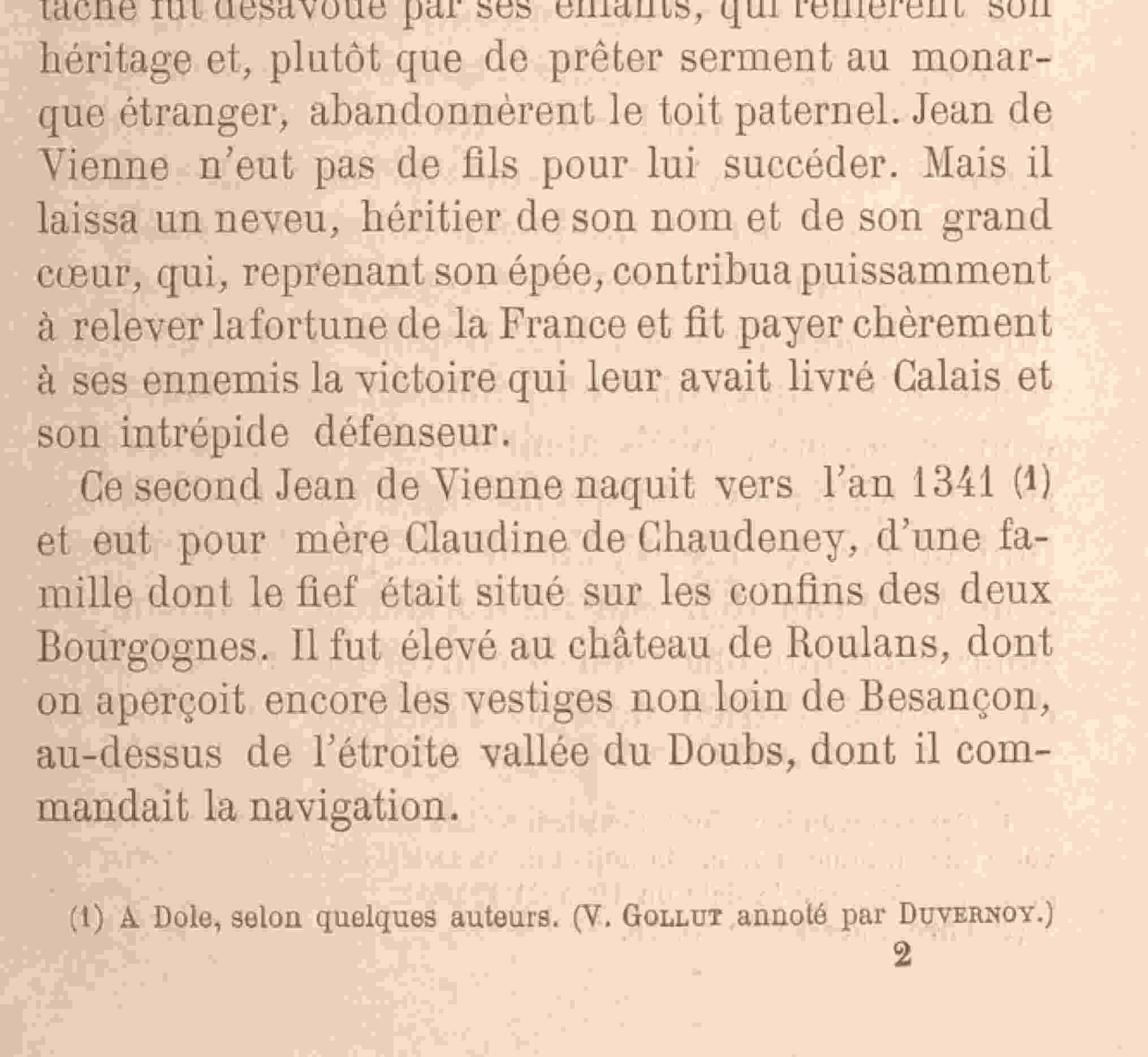

Jean de Vienne (Dole,

1321 ou 1341 – Nicopolis (Bulgarie), 1396), Seigneur de Roulans

en Franche Comté, était un général et

amiral français durant la guerre de Cent Ans.

Il commença sa

carrière militaire à l’âge de 9 ans et fut

fait chevalier à 21 ans. À 24 ans, il fut nommé

capitaine-général de Franche-Comté. Il fut

ensuite gouverneur de Calais quand la ville fut prise par le roi

d’Angleterre Édouard III et fut fait prisonnier.

En 1373, Charles V le

nomma amiral de France. Il réorganisa la marine, mis en place

un important programme de construction, créa les garde-côtes,

organisa des surveillances sur les côtes et délivra des

licences pour construire et vendre des bateaux.

Jean de Vienne fut le

premier à comprendre que les opérations navales

pouvaient porter atteinte à l’Angleterre et il conduisit

plusieurs expéditions contre les côtes sud anglaises de

Plymouth en passant par l’île de Wight jusqu’à

Rye situé non loin d’Hasting (connu pour la bataille

qu’y gagna Guillaume le Conquérant).

Entre 1381 et 1385, il

se battit contre les Néerlandais, notamment lors de la

bataille de Rosbec. En 1385, sur sa demande, il débarqua en

Écosse avec 180 navires afin d’envahir l’Angleterre

mais, au terme d’une expédition désastreuse pour

son armée qu’avaient abandonné les écossais,

il dut faire retraite.

Après que

Charles VI succéda à son père Charles V sur le

trône de France, la marine déclina car Charles VI ne

partageait pas l’intérêt de son père. Jean

de Vienne rejoignit alors la croisade du roi Sigismond de Hongrie

contre l’empire ottoman. Il fut tué lors de la bataille

de Nicopolis en Bulgarie.

— Mais il est

guerrier de terre et non point coureur de mer !

Toute la cour de France est

scandalisée. En ce 27 décembre de l’an de grâce

1373, le roi Charles V vient de nommer Amiral de France, Jean de

Vienne, sire de Roulans, en Franche-Comté.

— Et il est à

peine âgé de 32 ans !

Le souverain, qui restera dans

l’Histoire sous le nom de Charles le Sage, tient pourtant à

son choix. Il est d’à peine trois ans l’aîné

de Jean de Vienne et sait ce que la Couronne doit à ce jeune

seigneur.

— Qu’importe !

Ce qui compte, c’est la vaillance et la fidélité.

Sans être, lui non plus, homme de mer, messire Bertrand Du

Guesclin, au mois d’août de cette année, a bien

pris la tête d’une flotte pour ravager Jersey et mettre à

mal ses garnisons anglaises. Ignorez-vous qu’il s’est

emparé aussi de deux hourques armées devant La Rochelle

? Et pourtant le Dogue Noir de Brocéliande n’avait

jamais combattu sur les flots !

— Oui, sire. Mais il

est Breton. Et les Bretons ont de l’eau de mer dans le sang.

Tous. Même ceux d’Argoat.

Pour

le souverain, le sang des Burgondes ne prédispose pas moins

aux aventures de la mer que le sang des Bretons. Et le roi sait que

Jean de Vienne a déjà navigué :

— Voici quelques

mois, en juillet, il a défendu avec vaillance le port

d’Harfleur. L’Anglais repoussé, il s’est

lancé à sa poursuite. Avec 5 galères et quarante

hommes, dont son ami Renier Grimaldi, il n’a pas hésité

à mener l’assaut contre Southampton, où s’était

rassemblée la flotte de nos ennemis, le duc Jean de Lancastre

et le duc Jean de Bretagne.

Tous

se récrient :

— Belle expédition

inutile, sire ! La flotte adverse était si bien gardée

et nos équipages si mal tenus que Grimaldi et Vienne ont erré

pendant plus de huit semaines sur les flots, sans parvenir à

mettre à mal les nefs ennemies ! Leur retour à Harfleur

ne fut pas glorieux. Et leurs misérables équipages de

Génois et de Castillans ne sont pas prêts à

reprendre la mer !

Mais

Charles V n’écoute pas ces critiques. Il a choisi Jean

de Vienne ; tout comme il a mis sa confiance en Duguesclin qui, à

plus de cinquante ans, continue à courir les chemins et les

bois à la tête de ses hommes d’armes. Le loup

comtois, le roi en est sûr, sera aussi hardi que le dogue

breton. Avec eux, le royaume de France va tenir tête aux

Anglais, sur terre comme sur mer. Charles le Sage veut venger son

père, Jean le Bon, vaincu à Poitiers et exilé à

Londres. Il fera payer cher à Edouard III cette mort en terre

étrangère d’un souverain déchu. Et

l’instrument de sa vengeance, ce sera son nouvel Amiral.

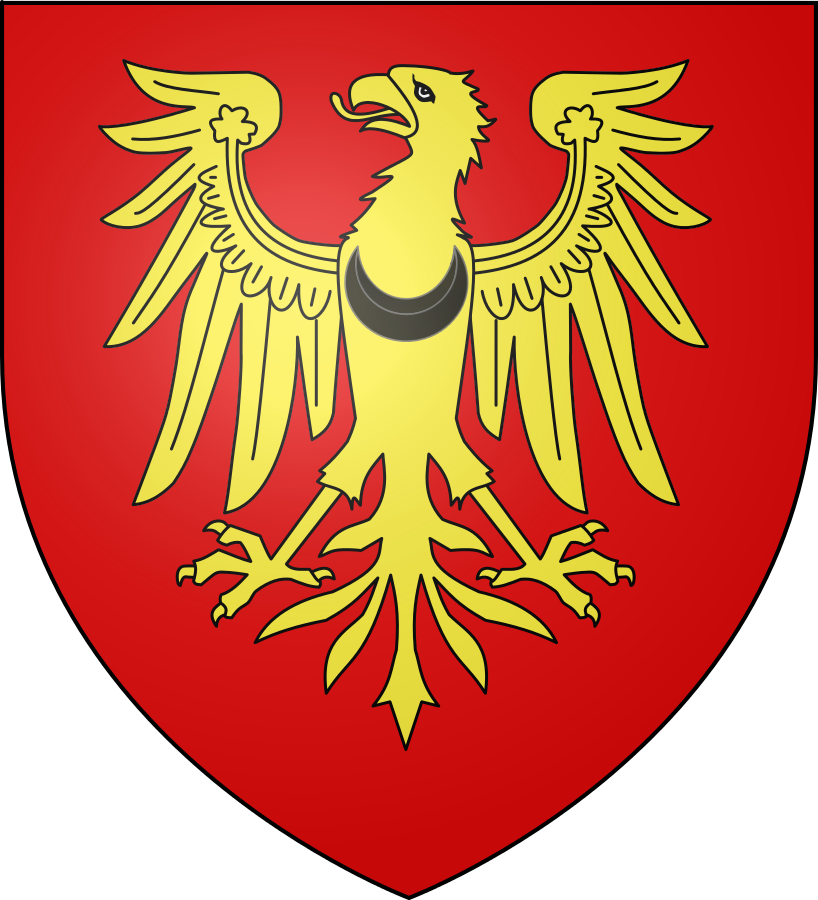

Le

jeune chevalier, qui porte dans ses armes l’aigle d’or

sur fond de gueules, a déjà derrière lui un

prestigieux passé de gloire et d’honneur. Dès sa

jeunesse, il s’est battu en Bourgogne contre les bandes

des « Tard-venus »,

ces mercenaires en rupture de compagnies qui s’en allaient par

les campagnes, pillant, violant, tuant, tandis que crépitaient

les incendies des chaumières et des échoppes. Il leur a

fait sentir la morsure du fer et la brûlure du feu à

tous ces soudards débandés ! Comme il y allait le jeune

Bourguignon pour purger sa Comté des aventuriers allemands,

piémontais, brabançons, navarrais ou hainuyers, qui

s’étaient abattus sur son pays, comme des corbeaux

disputant aux vilains les moissons et les vendanges ! Il a lavé

sa terre de leur sang, à ces maudits rouliers et à

toutes leurs ribaudes.

À

23 ans Jean de Vienne était devenu homme lige du roi de France

(après avoir, il est vrai, reçu du souverain cent

quarante florins d’or…). Le voici capitaine général

de la Comté et considéré comme « homme

de grand sens, vaillantise et prouesse ».

Son

équipée aurait pu s’arrêter là,

d’autant qu’il venait d’épouser gente

demoiselle Jeanne d’Oiselay et que sa seigneurie de Roulans

abritait un bonheur que l’on imagine sans nuage. Mais que peut

le sourire d’une belle contre l’appel de l’invincible

rivale : l’aventure ?

L’aventure

va se présenter sous les traits d’Amédée,

comte de Savoie, dit le Comte Vert. Il propose à Jean de

Vienne de s’en aller vers la lointaine et splendide Byzance,

pour y guerroyer contre les infidèles. Le hardi Comtois se

joint aux chevaliers savoyards. Il portera bientôt —

suprême honneur — le collier d’or de l’Annonciade.

Et en mer Noire, Jean de Vienne ferraille contre les Ottomans avec

autant d’ardeur que sur les bords du Doubs contre les brigands

des Grandes Compagnies. Mais la croisade tourne court. Le grand

projet du souverain de Savoie de réconcilier orthodoxes et

catholiques sombre dans les flots des paroles byzantines. Jean de

Vienne quitte l’Orient plus pauvre qu’il y était

parti. À vrai dire, il ne lui reste guère que son épée.

Il la met, définitivement, au service du roi de France.

Guyenne,

Périgord, Poitou, Limousin, Agenois, Aunis, Saintonge,

Rouergue, Angoumois, tous les terroirs d’Aquitaine vont

retentir de la folle galopade de celui qui se veut le champion de

Charles de France et défie jusque dans ses repaires occitans,

un des fils d’Edouard III, le terrible Prince Noir.

Partout

on voit flotter côte à côte, dans le même

camp des lys de France, l’aigle de sable de Du Guesclin et

l’aigle d’or de Jean de Vienne. Mais le destin a préparé

pour le Comtois un autre champ de bataille. Loin des sentiers d’une

campagne ensoleillée, c’est sur les flots gris, au large

des côtes picardes et normandes, qu’il doit entrer dans

la légende héroïque de son temps. Au Clos des

Galées de Rouen, les charpentiers, calfats, cordiers,

forgerons normands fabriquent les navires qui vont porter sur les

vagues le renom de messire Charles, roi de France par la grâce

de Dieu, et maître de la mer par la vaillance de Jean de

Vienne.

En

pal sur son écu, l’ancre au jas fleurdelysé

Le

sire de Roulans n’est certes pas, en cette fin d’année

1373, le premier à être nommé Amiral de France,

mais il sera le premier à mériter pleinement ce titre,

qui l’autorise à poser en pal sur son écu une

ancre au jas fleurdelysé. Cet homme de la terre a décidé

de faire mentir le dicton qui affirme que les Français sont

inaptes aux choses de la mer. Logiquement, par toutes les lois de

l’hérédité marine, le poste aurait dû

revenir à un Breton ou à un Normand, mais le roi les

sait trop enclins à l’indépendance, si ce n’est

à la rébellion. Avec Jean de Vienne, Charles possède

un serviteur dans les veines duquel ne coule pas du sang de pirate.

L’Amiral

de France va devoir remporter sa première bataille… sur

terre. Mais sur une terre toute marine, entourée de trois

côtés par les flots et où soufflent les vents du

large, apportant sur les lèvres le goût du sel et

tordant les branches des pommiers comme des chevelures de sirènes.

La presqu’île du Cotentin, au cœur de la mer, n’est

«

réunie »

au Bocage normand que par une zone marécageuse, inondée

dès les premières pluies d’arrière-saison

et où serpente un gros cours d’eau que gonflent les

orages et les marées : la Douve. Sentinelle grise aux

frontières de ce pays tout entier au péril de la mer,

se dresse la forteresse de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Là est la

clé de la presqu’île. Et son cœur,

orgueilleux et solitaire. Parce qu’il estimait, en bon Normand,

que c’était son imprescriptible droit, le seigneur du

lieu, Godefroy d’Harcourt, un chevalier vaillant « malgré »,

nous dit la chronique « qu’il

boitait moult fort », avait

légué tous ses biens au roi d’Angleterre: il

considérait Edouard III comme l’héritier de

Guillaume le Conquérant et le défenseur légitime

des libertés normandes confisquées par la Couronne de

France. Après la mort solitaire du Boiteux, la hache à

la main, contre un parti de gens d’armes à la solde du

roi de France, Saint-Sauveur appartient donc au roi anglais, qui y a

établi une solide garnison. Le château semble

imprenable. Et pourtant l’Amiral reçoit l’ordre de

s’en emparer de vive force.

— J’établis

des bastilles de bois sur la Douve à Beuzeville et à

Pierrepont, décide Jean de Vienne. Et l’Anglais

Catterton, finira par tomber à ma merci.

Il

dit cela en août 1374. Il lui faudra près de 12 mois, 4

canons de fer, 24 tubes de cuivre et 10 000 combattants pour réduire

la forteresse qui avait vu naître Godefroy d’Harcourt. Et

encore les Français, plus qu’à leur bravoure,

doivent la victoire à la caution de deux évêques,

messeigneurs de Bayeux et de Coutances, et surtout à un

« pourboire »

de 60 000 écus (le texte dit francs) offert à l’obstiné

Catterton pour qu’il veuille bien déguerpir de

Saint-Sauveur !

Le

Cotentin réduit à la merci de son souverain, Jean de

Vienne va enfin pouvoir s’intéresser à ses

bateaux. Nefs et galères attendent leur Amiral.

À

l’assaut des nids de pirates de la Manche

Désormais

le duel s’engage entre Jean de Vienne et son homologue, le

« Lord

gardien »

des « Cinque

Ports »

britanniques.

— Étranges

Anglais en vérité, fait remarquer le nouvel Amiral à

ses lieutenants. Ils disent les « Cinq ports »

et cette confédération, dotée de privilèges

par le roi d’Angleterre, comprend en réalité 7

villes maritimes : Douvres, Hastings, Sandwich, Hythe, Romney, Rye et

Winchelsea…

La

situation est grave. Edouard III tient la Guyenne et le Boulonnais ;

Normandie et Bretagne se trouvent prises « en

tenaille ».

Et Charles V ne contrôle ni Brest ni Cherbourg. Seule ouverture

de Rouen et de Paris sur la Manche : l’estuaire de la Seine,

avec les deux ports de la rive droite et de la rive gauche: Harfleur

et Honfleur.

— Point n’est

question pour nous de débarquer en Angleterre, annonce Jean de

Vienne. Ni même de capturer les convois vers Bordeaux et

Calais. Mais il nous reste une manière fort divertissante de

mener la guerre sur mer. C’est de ravager les ports ennemis !

L’Amiral

de France vient de donner ses lettres de noblesse à la

tactique qui sera un jour celle des commandos !

Déjà,

en cette année 1375, sa puissance est redoutable. Il lève,

organise et commande les escadres et choisit tous leurs officiers. De

lui dépendent aussi les commissions en course, la police des

côtes et de la navigation, le guet le long des rivages. C’est

lui qui délivre les congés d’armement aux

pêcheurs et aux marchands. Ses juges d’Amirauté

siègent dans la grande salle du palais de Saint-Louis, autour

de la fameuse Table de Marbre et ont à connaître de

toutes les affaires de la mer.

Jean

de Vienne n’a même pas 35 ans et il est devenu un des

premiers hommes du royaume. Et un des plus riches. 2 000 livres

annuelles de traitement. Plus le dixième des prises, les deux

tiers des épaves, la moitié des amendes, le vingtième

des marchandises, sans compter la vente des sauf-conduits aux navires

étrangers et différentes primes… Il est loin le

temps où il n’était qu’un pauvre chevalier

ruiné par sa croisade byzantine. L’Amiral savoure sa

richesse et sa puissance.

D’abord

soumettre les hommes. Il n’a jamais beaucoup aimé les

Normands et remplace Richard de Brumare, « chargé

de la garde du Clos des Galées et des armures et artilleries

pour le compte de l’armée de mer« ,

par Etienne de Brandiz. Dans la rivalité du Levant contre le

Ponant, les Méridionaux voient la promotion d’un des

leurs(1).

Joie de courte durée. À l’usage, le nouveau

maître du Clos des Galées se révèle si

incapable et si corrompu qu’il faut le remplacer par Aubertin

Staucon.

Cette

fois, le roi de France va enfin posséder une flotte : 35

hourques, 16 barges, 7 vaisseaux de haut bord, 4 plus petits, 10

bateaux flambarts et plusieurs nefs dont les chroniques ne font point

le décompte. Et les marins français ont des alliés

: 8 galères de Castille et 5 de Portugal rallient l’estuaire

de la Seine. Aux ordres de Jean de Vienne, seigneur de Roulans et

maître de la Manche.

L’Angleterre

pleure : le roi Edouard III est mort. L’Angleterre tremble : sa

flotte ne comprend plus qu’une barge, quatre nefs et une

galère. L’Angleterre brûle : les raids se

multiplient sur ses côtes méridionales.

Le

29 juin 1377, c’est l’attaque. Du large, les arbalétriers

font pleuvoir l’averse mortelle de leurs flèches. Puis

les barges d’assaut laissent tomber leurs huisseries et, dans

un jaillissement d’écume, cinq cents cavaliers

s’élancent sur le rivage d’Albion. Quatre mille

piétons les escortent. Les « raiders »

français se précipitent sur Rye. La ville est prise

dans la foulée. Il n’en coûte que huit morts aux

assaillants. Dans les cris des égorgés et les flammes

des incendies, Normands et Picards se vengent. Jean de Vienne donne

rapidement le signal de la retraite.

— Aux bateaux !

Jamais Anglais n’oublieront ce que nous avons fait de ce nid de

pirates : un tas de cendres.

L’Amiral

donne un ordre, sa face maigre illuminée par un sourire cruel

:

— Emmenez les

cloches de la ville. Elles sonneront désormais en l’honneur

du roi de France.

Et

Lewes brûlera comme a brûlé Rye. Et Folkestone,

Darthmouth et Plymouth ! Le roi Charles V dira des exploits de son

Amiral :

— Oncques Français

n’avaient fait dommage en Angleterre qui fut de souvenance

telle.

Charles

« le

Mauvais » offre

Cherbourg à ses alliés anglais

Jean

de Vienne débarque en France le 8 août, pousse jusqu’à

Paris pour se faire complimenter par son roi et reprend la mer dès

le 21 août.

— Cap sur l’île

de Wight !

La

flotte française bénéficie d’une bonne

brise. Il fait un temps splendide. Les voiles carrées se

gonflent comme des outres prêtes à éclater. Les

pales des avirons frappent l’eau en cadence : jamais nefs et

galères n’ont porté si haut le « beaucent »

fleurdelysé d’un tel chef. Prudents, les insulaires

préfèrent acheter — 1 000 marcs d’or —

l’amitié des envahisseurs. Alors, c’est

Southamption qui brûle. Et ensuite Portsmouth. La fumée

noire des incendies porte le deuil de l’orgueil anglais. Jamais

souverain n’eut plus grandioses cierges funèbres

qu’Edouard III, dont toutes les grandes villes maritimes

flambent comme des torches en cet été 1377. Car Jean de

Vienne incendie encore Pool, Winchelsea, Hastings ! Pourtant, le

courage anglais demeure. De part et d’autre de la Manche,

Douvres et Calais restent inexpugnables, fidèles à la

bannière aux trois léopards du souverain disparu. En

Guyenne, Bordeaux tient encore. Et, en Bretagne, Brest reste

bretonne. Les hermines ne le cèdent pas aux lys.

En

Normandie, Charles de Navarre, que ses ennemis appellent Charles le

Mauvais, continue à mener son jeu personnel. Tantôt il

prend le parti des Français et tantôt il choisit le camp

des Anglais. Non par haine — il ne hait que les Castillans —

mais par ruse. Navarre espère toujours jouer le rôle

d’arbitre entre Richard II et Charles V. En attendant, il

pratique une politique de marchandage et cède aux Britanniques

Pont-Audemer, en échange de Bayonne. C’en est trop pour

les Français :

— Les navires du duc

de Lancastre et du comte de Salisbury viennent impunément

croiser au large de l’estuaire de la Seine, fait remarquer Jean

de Vienne. Nos places fortes d’Harfleur et de Honfleur sont

menacées sur leurs arrières par cette nouvelle enclave

anglaise, solidement postée sur la rivière de la Risle.

L’Amiral

de France intervient aussitôt. Il entraîne avec lui 50

chevaliers et 200 arbalétriers. C’en est assez pour

prendre la ville. Mais le château résiste. Il faut le

renfort des canonniers et des mineurs. Et encore deux cents hommes

d’armes pour donner l’ultime assaut. Le 1er

juin 1378, Jean de Vienne se rend maître de la place. Mais il

faudra encore quinze jours pour venir à bout du donjon, où

le gouverneur, Martin Sens Durette, s’est réfugié

avec quelques irréductibles. La perte de Pont-Audemer est un

échec grave pour les Anglais. Mais Charles le Mauvais a de

quoi les consoler. Le roi de Navarre offre à ses alliés

le plus inexpugnable bastion maritime de la Normandie : Cherbourg.

Le

comte Richard d’Arundel ordonne à 600 hommes d’armes

britanniques d’y tenir garnison. Le Navarrais leur a loué

la ville pour trois ans. Mais les léopards sont bien résolus

à ne plus lâcher la place forte du Cotentin, qu’ils

tiennent désormais sous leurs griffes. La possession de

Cherbourg les venge des ports incendiés du Kent au comté

de Cornouailles, au cours des raids de l’an passé. Après

avoir ravitaillé leur nouvelle possession, les navires anglais

quittent Cherbourg. L’escadre doit regagner l’Angleterre.

Soudain, un homme lui barre la route : Jean de Vienne.

Duel

sur les flots entre Richard d’Arundel et Jean de Vienne

L’Amiral

de France commande 25 navires et il a rendez-vous, au large du

Cotentin, avec un renfort espagnol. Orgueilleux de sa victoire de

Pont-Audemer, Jean de Vienne veut la parachever sur les flots.

Détruire la flotte ennemie lui semble aussi important que

réduire cette enclave étrangère, enfoncée

comme une épine en plein pays d’Auge.

En

face de lui, Richard d’Arundel ne peut aligner que 14 grosses

barges. Le temps est magnifique. L’escadre britannique marche

bon train vers l’île de Wight et ses repaires du Spithead

et du Soient. Les chevaliers « godons »

rêvent déjà aux douces amies qui les attendent au

port. Cette croisière sans bataille ressemble à une

promenade. Au lent balancement de la houle, les cordages gémissent,

monotones. Un ménestrel accorde son instrument. Ses cordes

vibrent avec des plaintes aiguës d’oiseau marin.

La

vigie qui veille en haut du mât, sur la nef capitane rompt

brusquement tant de douce quiétude.

— Sails ! Sails !

Des

voiles! Elles ne peuvent être qu’ennemies. Richard

d’Arundel jure contre cette mauvaise fortune. Mais ses Goddam !

ne servent à rien. Il lui faut s’échapper. Et

s’il ne peut s’échapper, alors il lui faut se

battre, sans espoir de vaincre. La chronique du temps a conservé

ses paroles :

— Beaux sires, voici

l’Amiral de France qui vient à nous en grande compagnie.

Plus n’est temps de lever bannières pour appeler en

notre conseil les maîtres des nefs.

Le

chef de l’escadre anglaise ne se fait aucune illusion. Il sait

que son adversaire possède une supériorité

écrasante :

— S’il plaît

à Dieu que nous dussions combattre, déconfits

serons-nous, sans miséricorde !

Les

matelots bordent les écoutes. Seul, désormais, le vent

peut encore sauver les Anglais. Les lourdes barges augmentent un peu

de vitesse et leurs étraves cognent dur dans la houle, faisant

jaillir des paquets d’écume. Les gentilshommes accoudés

aux pavois de la lisse estiment la distance. Avec un grand flegme,

comme si leur vie ne dépendait pas du résultat de cette

« régate »,

ils discutent calmement :

— Ces maudits

Français gagnent sur nous.

— Très

lentement, mylord.

— Certes. Mais ils

gagnent. Il va falloir nous préparer à les combattre à

la hache et à l’épée.

— Nous avons encore

le temps de vider force hanaps. À votre bonne santé,

mylord.

— À votre

santé à tous. Et que saint Georges nous protège

!

Du

haut du château de son navire amiral, Jean de Vienne observe

l’escadre ennemie, dont il se rapproche irrésistiblement.

Sur le pont de toutes ses nefs, chevaliers et arbalétriers se

préparent au combat. Les armures étincellent au soleil

de ce beau jour d’été. Sur les étamines

d’écarlate, le lion héraldique du sire de Roulans

étincelle de tous ses fils d’or. Parfois, un paquet de

mer vient gifler les visages des guerriers, impavides sous le heaume

encore relevé de leurs casques.

— Bientôt,

nous serons à portée de flèche, remarque

l’Amiral, certain de sa victoire.

Soudain,

il fronce les sourcils et s’étonne :

— Mais quel est ce

mouvement ?

Le

petite escadre anglaise vient de se séparer en deux. Son chef

a décidé de sacrifier une partie des siens pour

protéger sa retraite. Tandis que Richard d’Arundel

poursuit sa route vers l’Angleterre, ses capitaines Pierre et

Philippe de Courtenay, seigneurs du Devonshire, vont essayer de

retarder leurs poursuivants.

S’arrêtant

dans leur course, les Anglais ouvrent le tir les premiers. Une volée

de flèches s’abat sur les navires français et

vient en sifflant s’enfoncer dans les pavois de bois. On

emporte les premiers blessés.

— À nous la

riposte ! lance Jean de Vienne.

Derrière

les meurtrières, ses arbalétriers tendent leur arme. Un

ordre bref. Les carreaux français déchirent l’air.

Grêle meurtrière. Mais, déjà, le feu

succède au fer. Les Français, dès la seconde

salve, envoient sur leurs adversaires des traits garnis d’étoupe

enflammée.

Saint

Michel et Saint Georges s’affrontent au large du Cotentin

Déjà,

les premiers incendies s’allument à bord des nefs

héroïques des sacrifiés. Les voiles multicolores

s’enflamment d’un seul coup, comme des torches

brusquement allumées sur la mer.

Mais

Jean de Vienne sait qu’il faudra maintenant en venir au corps à

corps. Sur le pont, ses matelots s’affairent, les poings

crochés aux grosses manœuvres de chanvre. Le timonier

pousse de toutes ses forces sur la barre. La nef répond bien,

pointant son court beaupré sur la flotte ennemie qui grossit

de plus en plus vite. On distingue les hommes d’armes entassés

sur le pont. Maintenant, de part et d’autre, on a baissé

les heaumes et tiré les longues épées dont le

fer lance des éclairs. Un cri soudain jaillit des poitrines :

— Notre-Dame !

Montjoie !

Comme

un puissant écho ennemi, roule sur la mer le sombre grondement

qui annonce l’orage de sang:

— Saint Georges !

Saint Georges !

Les

Français frémissent. A chaque coup de roulis, les nefs

secouent rudement les hommes engoncés dans leur armure. Il

fait très chaud. La sueur ruisselle sous le fer, plaquant les

justaucorps de cuir à la peau.

— Par saint Michel,

nous vaincrons ! s’écrie

Jean de Vienne.

Et

tous lui répondent, comme un écho strident :

— Saint Michel !

Saint Michel !

Déjà,

les matelots se préparent pour les manœuvres d’abordage.

Ils grouillent sur le pont, bousculant les hommes en armure,

brandissant d’étranges engins de prise : des serpes au

bout de longues hampes, des crochets, des haches, des pics, des

grappins qu’ils font tournoyer au bout de plusieurs pieds de

cordage. Dès qu’ils seront à bonne distance, ils

saisiront l’ennemi de leurs crocs et ne le lâcheront

plus. Aux chevaliers d’accomplir le reste de la besogne…

Les

arbalétriers ont grimpé dans des sortes de paniers

hissés à mi-mât, les batelets, d’où

ils dominent le pont de leurs adversaires. Et du château-arrière

des hommes d’armes vont lancer sur l’ennemi des pierres,

des boulets, des javelots.

Le

timonier, suivant les ordres de l’Amiral, a réussi une

belle manœuvre. Dans un grand fracas de bois brisé et

aux cris de guerre de tout l’équipage, la nef qui porte

Jean de Vienne vient d’aborder à vive allure le flanc

frégate de la barge de Pierre de Courtenay, comte de

Devonshire, décidé au sacrifice pour permettre la fuite

du Lord Richard d’Arundel. Des cris furieux, des sons de

trompe, des ferraillements succèdent au choc de l’abordage.

Une épaisse poussière s’élève. Les

assaillants aveuglent l’ennemi avec des pots de terre remplis

de chaux vive qu’ils déversent du haut des gaillards et

des nids de pie.

La

nef française reste fichée comme un gigantesque bélier

dans la barge anglaise. C’est l’assaut ! Jean de Vienne a

lancé ses hommes d’armes qui bondissent sur le pont

couvert d’ennemis et s’ouvrent une route sanglante à

coups de hache et d’épée. Pierre de Courtenay

essaie de rameuter ses chevaliers.

— Par saint Georges,

mylords !

Mais

Jean de Vienne, dressé à l’entrée de sa

chambre de parade, superbe en son armure de guerre que recouvre le

velours de sa cotte écarlate au lion d’or, encourage

aussi ses gens :

— Par saint Michel,

messires !

Le

Cavalier le cède à l’Archange. Les Anglais

reculent lentement sous les coups des Français qui enjambent

les cadavres baignant dans leur sang. Les épées se

heurtent, tintent, flamboient. Les fers mordent les chairs, fendent

les écus, fracassent les heaumes. Se glissant comme des démons

rampants entre les jambes des chevaliers, leurs valets, le couteau à

la main, achèvent les blessés.

— Pas celui-là

! hurle Jean de Vienne. Il

est à moi.

Et,

la rage au cœur, le brave Pierre de Courtenay doit faire sa

soumission à son adversaire victorieux.

« Bonne

nouvelle aux Bretons et malédiction rouge aux Français »

L’Amiral

de France est vainqueur. Totalement. Les 8 galères

castillanes, venues renforcer ses 25 nefs royales, arrivent après

la bataille. De toute l’arrière-garde anglaise

sacrifiée, il ne reste qu’un seul navire qui ne soit pas

entre les mains des Français et des Espagnols. C’est

celui qui porte Philippe de Courtenay. Aussi brave que son frère

et fin marin comme lui, il a réussi à se glisser entre

les vainqueurs et à prendre le large. Il a hissé toute

sa toile pour échapper au piège mortel et s’efforce

de rattraper son chef, Richard d’Arundel. Un de ses hommes le

voit vaciller.

— Mylord,

seriez-vous « navré » ?

Oui,

Philippe est blessé. Sérieusement. Mais il reste à

son poste et dirige son navire. Il sait qu’il va, dans quelques

heures revoir son Devonshire. Il est vaincu. Mais vivant.

Sur

la nef amirale de France, son frère gît dans la cale,

chargé de chaînes. Le sacrifice des Courtenay a permis

de sauver le gros de l’escadre anglaise. Mais tant de

chevaliers anglais ont perdu la vie dans l’aventure ! Alourdis

par leurs armures, ils reposent sous les flots gris de la Manche dont

les vagues se sont, un instant, teintées d’un sang

vermeil, aussitôt emporté par de sombres remous.

Richard

d’Arundel a réussi à échapper à

Jean de Vienne. Mais l’Amiral comtois est désormais

maître absolu de la mer. Il bloque Cherbourg. Pendant quatre

mois, terrées dans leur refuge de l’île de Wight,

les nefs anglaises n’oseront pas s’aventurer à

nouveau sur les flots pour ravitailler leur possession du Cotentin.

Cherbourg est aux Anglais. Mais la mer est aux Français. En

cette année 1378, l’écume des vagues, irisée

par les rayons du soleil, a pris la couleur des Lys(2).

Pourtant,

dès l’année suivante, un autre danger s’annonce.

Charles le Mauvais, roi de Navarre, disparu de la scène

politique, un autre redoutable prétendant menace la paix du

Royaume de France : Jean de Montfort, duc de Bretagne. Comme le

monarque ibère, le souverain celte va jouer de l’alliance

anglaise. Il n’a d’ailleurs pas le choix, puisque son

pays de Bretagne, pour garder son indépendance, doit s’allier

avec l’un ou l’autre de ses puissants voisins. Alors

autant choisir le royaume insulaire, plus lointain et plus enclin à

respecter les privilèges et droits nationaux de la « petite »

Bretagne.

Certains

seigneurs, comme Du Guesclin et Clisson, ont trahi le Duché

pour se rallier au Royaume. Mais qu’importe au duc Jean, exilé

depuis une douzaine d’années et qui croit son heure

venue. Soutenu par les Anglais et les Flamands, accueilli par le

vicomte de Rohan, acclamé par son peuple fidèle aux

bannières gwenn

ha du,

où passent les hermines, le duc Jean IV de Montfort débarque

à Dinard le 13 août 1379. Le voici de retour dans son

pays.

Voici le cygne de Montfort

Qui fait blanchir la mer

au port

C’est le duc Jean au

casque d’or !

Les

bardes errants des campagnes prêchent la guerre contre tout ce

qui n’est pas breton. De l’Armor à l’Argoat,

les révoltés chantent le refrain de la liberté

:

Din din daon ! d’an

emgann, d’an emgann, o !

Din din daon ! d’an

emgann ez an !

Guidés

par des chevaliers misérables, les paysans s’arment de

gourdins et de faux. Ils veulent chasser de leurs terres ceux qui ne

parlent par leur langue et ne partagent pas leur rêve.

Neventi vat da’r

Vretoned

Ha mallozh ruz da’r

C’Hallaoued !

« Bonne

nouvelle aux Bretons et malédiction rouge aux Français

! » Le

duc Jean est de retour, mais il trouve en face de lui de redoutables

adversaires. Le Connétable, d’abord. Et puis l’Amiral

de France. Une fois encore Du Guesclin et Jean de Vienne se trouvent

côte à côte pour faire face. Mais, très

vite, le Comtois quitte les halliers de Bretagne. Il est nommé

capitaine du roi de France en Normandie occidentale, avec résidence

à Carentan, à la charnière du Cotentin et du

Bessin. On ne peut être mieux placé pour faire face à

un débarquement ennemi.

La

France victime des intrigues des régents du royaume

Établi en Normandie,

Jean de Vienne peut tout à loisir surveiller ses chantiers du

Clos des Galées de Rouen et presser la construction des nefs.

Il ne cache guère sa hâte de reprendre la mer. Pourtant,

il passera toute cette année 1379 à terre, ruminant ses

hantises de raids, de poursuites et d’abordages.

Funeste

nouvelle pour la Couronne de France : messire Bertrand Du Guesclin

est mort au mois de juillet 1380. Mais il se trouve un autre

aventurier breton rallié à la France pour relever son

gantelet de fer : Clisson. Il renouvellera le geste du Dogue de

Brocéliande et partira ravager les îles de Guernesey et

de Jersey. Avec lui, navigue et combat Jean de Vienne. Ensuite, une

fois encore l’Amiral porte l’incendie dans les ports

anglais. Tragique litanie de villes transformées en brasiers :

Winchelsea, Portsmouth, Hastings. L’expédition dure

quatre semaines. Après une escale à Harfleur, le

terrible Jean de Vienne reprend la mer. Cette fois, son objectif est

à la mesure de sa fureur : l’estuaire de la Tamise. Les

incendies — innombrables — se voient jusqu’à

Londres. Les Français détruisent au mouillage plus de

60 nefs. Le vaillant Comtois et son complice castillan Sanchez de

Tovar ont marqué Albion au fer rouge. Et l’Amiral de

France n’a pas encore 40 ans !

Le

roi de France Charles V a triomphé de tous ses ennemis. Mais

il ne peut l’emporter dans son dernier tournoi. La mort reste

toujours la grande victorieuse, des rois comme des manants. Son fils

Charles VI n’a qu’une douzaine d’années. Une

époque trouble commence, dominée par les rivalités

des oncles du jeune roi, régents du royaume : Bourbon, Anjou,

Berry et Bourgogne. Triste carrousel d’ambitions et

d’intrigues.

Jean

de Vienne fait partie du conseil de régence. Il se partage

désormais entre les réunions et ses terres de

Normandie, où il pourchasse les bandes anglaises, infiltrées

depuis la Bretagne. Pendant ce temps, la superbe flotte, orgueil du

feu roi se désagrège. Inutiles, les coques pourrissent

sur les vasières. Les bourgeois qui comptent les écus à

Paris trouvent qu’il en coûte bien trop cher de

construire et même d’entretenir nefs et galères.

Et on ne dépense pas de l’argent pour le risquer ensuite

à la fortune des flots ! Politique mesquine et tenace qui ne

cessera, tout au long des siècles, de saper tout grand dessein

maritime national. L’Amiral de France se trouve seul comme il

ne l’a jamais été. Au bord de la tristesse et

même du désespoir.

Il

se consolera en s’en allant batailler dans les plaines de

Flandre, où les communiers gantois révoltés à

l’appel de Philippe van Artevelde veulent chasser les princes

et leurs alliés français. La révolte est écrasée

à Rosebecque. Jean de Vienne ne fait pas plus merci aux

Flamands qu’aux Bretons. Tout ce qui ose défier les Lys

de France n’est pour lui qu’insolente valetaille. Puis

c’est vers Rouen qu’il chevauche, vers cette capitale où

les Normands, à leur tour, grognent après leurs

libertés perdues. L’Amiral de France retourne peu après

vers les plats pays au bord de la mer. Il a décidé

d’enlever Gravelines aux Anglais. De là, il pourra, à

nouveau, contrôler la Manche.

Et

puis soudain, c’est le grand projet, le rêve fou, celui

qu’il annonce aux conseillers, stupéfaits soudain par

tant d’audace :

— Messires, nous

allons vaincre les Godons chez eux. Non plus par des raids. Mais par

le vrai débarquement de nos troupes qui s’en iront

« conquester » leur pays.

Murmure

d’incrédulité plus encore que d’admiration.

— Le plan est

simple, assure Jean de Vienne. Je débarque avec une armée

à Leith, près d’Edimbourg. Nous marcherons alors

sur Londres avec nos alliés écossais. Et, au même

moment, Clisson sera mis à terre dans l’embouchure de la

Tamise. Nous nous retrouverons à Westminster.

Rapidement,

une flotte se rassemble à l’Écluse. Sur

l’estuaire du Zwyn. On compte 200 bâtiments, prêts

à cingler vers l’Ecosse et l’Angleterre. Ils sont

armés par des équipages boulonnais, picards, normands,

basques, venus des ports du Ponant. Des renforts provençaux et

génois sont promis par les villes du Levant. On compte 1 200

gentilhommes et des milliers de valets d’armes.

En

mai 1385, l’Amiral de France s’embarque sur sa nef

capitane. Au premier vent favorable, Vienne prendra le large. Clisson

suivra peu après. Et Albion ne survivra pas à ce double

assaut.

2.000

navires pour débarquer sur le sol anglais

Le

mauvais temps survient, bloquant la flotte française. Pendant

trois semaines Jean de Vienne va ronger son frein, tandis que

croisent au large, comme pour le narguer, des navires anglais. Enfin,

le 20 mai, c’est l’appareillage. Douze jours plus tard,

Edimbourg est en vue.

Dès

le débarquement, l’expédition s’annonce

mal. Notre allié, le roi Robert, déçoit les

chevaliers français. Jean de Vienne calme les esprits :

— Beaux sires,

souffrir nous faut, et attendre, et nous tenir en bel arroi, puisque

nous avons mis nos corps en ce danger.

Enfin

c’est la marche vers le sud. Écossais et Français

font refluer les troupes de Richard II. Mais le souverain riposte et

marche à son tour sur Edimbourg. Incendies, pillages, viols.

Au mois d’août, Jean de Vienne parvient à couper

les Anglais de leurs bases et ravage le Northumberland, le

Cumberland, le Westmoreland et le Staffordshire. Visions d’horreur.

Toute la lande brûle. Avec les récoltes, les bêtes

et les gens. Les Écossais trouvent leurs alliés

encombrants et les invitent à reprendre la mer. Le grand

projet tourne court. Quant à l’armée qui devait

embouquer l’estuaire de la Tamise, elle n’a jamais quitté

l’Écluse ! Le Connétable a manqué à

l’Amiral.

Pourtant

Jean de Vienne ne se décourage pas. Sitôt de retour, il

médite une seconde expédition. Ses agents partent à

la recherche de nefs et de barges dans tous les ports d’Europe,

de Hambourg à Séville. Se rassemblent 80 000 hommes, 10

000 chevaux et près de 2 000 navires.

Le

jeune roi s’enthousiasme et se voit déjà grand

marin. Mais, une fois encore, ses oncles, les régents du

royaume, intriguent et se disputent. On perd du temps. La mauvaise

saison est déjà là. Une tempête aura

raison de la première et unique tentative d’appareillage.

Jean

de Vienne n’a plus d’illusions. Il sait qu’il va

revenir à la vieille tactique des raids. La France a laissé

échapper la maîtrise de la mer. Elle ne la retrouvera

plus avant trois siècles.

Privé

d’emploi dans un pays dont la marine s’en va à

vau-l’eau, Jean de Vienne, d’Amiral va devenir diplomate.

Auprès du duc de Bretagne, auprès du roi de Castille,

auprès du duc de Bourgogne, le sire de Roulans défend

toujours la même cause, celle du roi de France. Celui-ci

approche de sa vingtième année et semble enfin décidé

à secouer la tutelle de ses oncles. Jean de Vienne sera de ses

conseillers les plus écoutés et les plus lucides.

Mais

que peut-il contre la folie qui menace le roi, que peut-il contre cet

accès de fureur qui terrasse le jeune souverain alors qu’il

chevauche contre la Bretagne, que peut-il contre ce nouveau malheur

qui s’abat sur le royaume de France par cet été

orageux de 1392 où le soleil brûle la raison du fils de

Charles le Sage ?

Jean

de Vienne veut quitter la cour et ses intrigues, après avoir

accepté une dernière mission: négocier une trêve

avec l’Angleterre. Pour la première fois de sa vie, il

débarque sur le sol d’Albion, l’épée

au fourreau…

Sa

vie d’aventures semble finie.

Comme

un rocher solitaire battu par le flot des infidèles

Mais

le destin veille, impavide. Il n’est pas dit que le premier

grand Amiral de France doive mourir dans son lit. Le sultan Bayezid

Ildérim, la Foudre, menace la Hongrie. Le roi Sigismond

appelle à l’aide contre les Turcs et leurs redoutables

janissaires. Une croisade, où dominent les volontaires

bourguignons, s’organise en 1396. Jean de Vienne vient d’avoir

55 ans. Il veut y participer avec ceux du Duché et de sa

Comté.

— Malgré

votre âge ! lui fait observer Philippe le Hardi.

— Si je ne suis plus

bon à donner des coups d’épée, encore

suis-je capable de donner des conseils à messire votre fils le

comte de Nevers.

C’est

par terre que l’Amiral de France s’en ira pour sa

dernière expédition. Il chevauche depuis la Bourgogne à

travers sa Franche-Comté natale, traverse la Bavière,

gagne l’Autriche, découvre la Hongrie. Cette fois le

sire de Roulans va à la bataille aux côtés de ses

anciens ennemis. Plusieurs chevaliers anglais l’accompagnent et

savourent l’âpre honneur de servir sous les ordres de

celui qui a naguère ravagé leurs côtes. Des

chevaliers allemands et polonais se sont joints à eux. Sous le

soleil de l’été, 80 000 croisés

occidentaux s’avancent le long du Danube. Voici enfin les

Portes de Fer. Bayezid (dont on fera Bajazet) défie Sigismond.

Les alliés campent devant Nicopolis. Le croissant ottoman

flotte sur les remparts de l’ancienne cité bulgare.

Encore un siège. Jean de Vienne est fatigué. Il se sent

très las. Il sait maintenant qu’il n’arrivera

jamais à Byzance.

Le

25 (ou 28) septembre 1396, à l’aube, les Turcs

attaquent. Ils sont plus de 100 000.

— Aux armes,

messires ! crie Nevers.

Jean

de Vienne a déjà revêtu son armure. Ce sera son

suaire. Dans quelques heures, il va tomber dans une furieuse mêlée.

On verra ce chevalier vite solitaire entouré par plus de 100

fantassins musulmans. Il ressemble à quelque rocher battu par

les flots. Les vagues s’amassent, éclatent,

rejaillissent. Le vent hurle. Inexorables, les infidèles

repartent à l’assaut. Au cœur du tourbillon, Jean

de Vienne disparaît peu à peu. Bientôt, la mer

humaine a recouvert de son flot tout le champ de bataille.

À

son dernier poste de combat, l’Amiral de France a sombré.

Corps et biens.

Jean

MABIRE

Nicopolis,

1396. Nicopolis,

1396.

————————————————

NOTES

:

(1)

Étienne de Moustier est alors vice-amiral du Ponant et Jean du

Colombier vice-amiral du Levant.

(2)

Les Français vont garder, pour la première fois, la

maîtrise absolue de la Manche pendant deux ans, jusqu’en

1380. Ils ne la retrouveront que pour quelques mois, en 1690. En cinq

siècles de rivalité franco-anglaise, c’est bien

peu ! Jean de Vienne, comme plus tard Anne-Hilarion de Tourville,

n’en a que plus de gloire.

|

Nicopolis,

1396.

Nicopolis,

1396.